La vie telle qu'elle est : la restauration de l'Agneau Mystique

Votre atelier se trouve dans le Musée des Beaux-Arts ; n'est-ce pas stressant ?

En effet, les gens peuvent nous voir travailler à travers la fenêtre. Mais nous y sommes habitués. De toute façon, nous ne les entendons pas, car le verre est insonorisé. Il fait également assez sombre dans la zone réservée aux visiteurs, ce qui fait que nous ne voyons pas les visiteurs aussi bien qu'ils peuvent nous voir. Il arrive parfois qu'un groupe d'enfants ose frapper à la fenêtre, mais les gens font généralement preuve de beaucoup de respect. Chaque mois, nous organisons également une session au musée, durant laquelle le public vient poser des questions, et nous recevons de très nombreux retours positifs.

Depuis combien de temps travaillez-vous dessus ?

La recherche préliminaire a commencé en 2010, constituée d’une imagerie scientifique approfondie et un plan d'action. La restauration proprement dite a commencé avec les panneaux extérieurs, de 2012 à 2016. Nous nous sommes ensuite attaqués au registre inférieur des panneaux intérieurs, de 2016 à 2019. Une longue pause a alors suivi, en partie à cause de la crise du coronavirus, et nous travaillons maintenant sur le registre supérieur depuis mai 2023. Il s'agit de La Vièrge, de la figure divine, de Saint Jean Baptiste, des anges chanteurs et musiciens et d'Adam et Ève. La restauration devrait s'achever en 2027.

À combien travaillez-vous ?

Actuellement, nous travaillons avec huit personnes. Nous avons tous entre 10 et 30 ans d'expérience et nous formons une équipe soudée. Chacun travaille principalement sur son « propre » panneau — par exemple, je suis actuellement avec le panneau de Saint Jean-Baptiste — mais nous travaillons parfois aussi sur les autres panneaux et nous discutons beaucoup entre nous. De cette manière, nous continuons à apprendre les uns des autres. En fait, nous ne manquons jamais de sujets de conversation. La conversation sur l'Agneau Mystique se poursuit souvent pendant le déjeuner.

Quelle surface parvenez-vous à terminer tous les jours ?

Nous sommes actuellement en train d'enlever les anciens surpeints du XVIe siècle. Cette opération est réalisée avec une grande précision, à l'aide d'un scalpel chirurgical sous le stéréomicroscope. Cela dépend un peu de la zone sur laquelle nous travaillons, mais comptez un maximum de seize centimètres carrés par jour, parfois même moins.

Le type de peinture du surpeint et l'état des couches sous-jacentes sont aussi à prendre en compte. Pour la robe rouge de la figure divine, par exemple, nous travaillons actuellement à deux personnes à la fois. Cette surface monumentale a été entièrement surpeinte, et les couches de peinture originales sous-jacentes, avec de magnifiques ombres d'un rouge profond, présentent localement une certaine usure. Nous devons donc prendre encore plus de temps pour cela.

Travaillez-vous avec une loupe ?

Nous alternons entre un microscope et des lunettes spéciales, en fonction du travail à effectuer. Examiner la couche picturale et enlever les surpeints, ça se fait toujours au microscope, qui grossit jusqu'à quarante fois. Pour enlever le vernis, nous utilisons généralement des lunettes. Cela grossit « seulement » jusqu'à trois fois et permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Le masticage et les retouches se font donc principalement avec les lunettes, mais pour les très petites lacunes, nous utilisons parfois à nouveau le microscope.

La radio est-elle allumée ?

Non, pas de radio. Certains écoutent de la musique ou un podcast avec des écouteurs. Pour ma part, je préfère le silence absolu.

Lorsque nous avons enlevé le vernis décoloré de la tête d'Adam, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voyait apparaître un être humain en chair et en os.

Combien de temps travaillez-vous sans interruption ?

Parfois, nous ne faisons pas assez de pauses. Quand nous travaillons, nous perdons la notion du temps. Il s'agit d'un travail dans lequel nous nous plongeons complètement. Mon kinésithérapeute me dit qu'il vaudrait mieux que je fasse des pauses toutes les heures, mais nous prenons progressivement l'habitude dans nos doigts. Quand nous interrompons le travail, il faut un certain temps pour retrouver le rythme. Certains de mes collègues arrivent le matin, s'installent et sont toujours dans la même position le soir.

Comment décidez-vous des couches à enlever ?

Nous ne prenons pas nous-mêmes les décisions définitives. Un comité international de 22 experts surveille tout. Il comprend des historiens de l'art, des restaurateurs et des chimistes, tous spécialistes de Van Eyck ou de la peinture du XVe siècle. Ils nous rejoignent à tous les moments clés et, sur la base de nos constatations, ils donnent des conseils dont nous discutons avec le comité belge. Je vous épargnerai les détails des nombreux comités directeurs et organes de décision, mais retenez surtout que rien n'est laissé à notre goût personnel dans ce domaine.

L'objectif de la restauration est d'éliminer l'ancien surpeint du XVIe siècle et de remettre en lumière les couches originales des Van Eyck, dans la mesure du possible. Mais une couche de peinture ne sera enlevée que s'il existe des preuves concluantes qu'il s'agit d'un surpeint. De plus, il faut pouvoir le faire sans endommager la peinture originale.

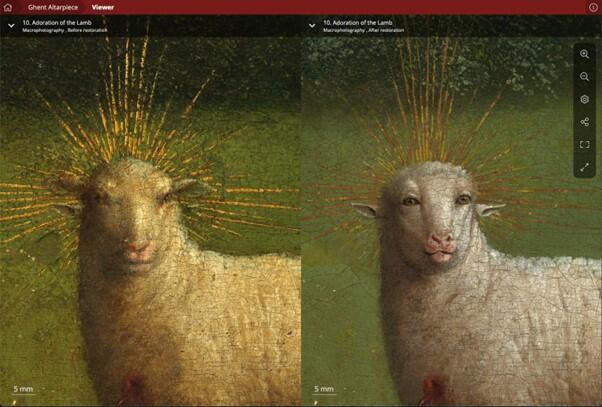

Il y avait beaucoup à faire sur le visage de l'agneau. Sommes-nous sûrs de voir actuellement la version originale ?

Absolument. Nous nous sommes occupées de l'agneau exactement de la même manière que le reste de la peinture. Par exemple, nous avons constaté que des craquelures avaient été surpeintes sur la tête de l'agneau d'origine. Mais ces craquelures typiques de la peinture à l'huile, appelées craquelé de vieillissement, n'apparaissent qu'après une longue période. C'est ainsi que nous avons su avec certitude que la couche de peinture ajoutée était un surpeint. Tous les autres résultats de la recherche vont dans le même sens.

Plus de personnes ont évidemment réagi à cette partie de la restauration, car la différence entre le « nouvel » et l'« ancien » agneau est flagrante. Personne n'est choqué à ce point par le pliage modifié d'une draperie, ce qui est compréhensible. Mais les décisions sont toujours prises sur la même base scientifique, c'est-à-dire sur la base d'analyses, d'images scientifiques et d'observations au microscope.

Et pourquoi l'agneau a-t-il été surpeint ? Le savons-nous ?

C'est difficile à dire, bien sûr. L'agneau surpeint avait les yeux sur le côté, alors que sur l'original ils sont plus à l'avant. Certains y voient un regard plus humain. Ici, l'agneau symbolise aussi le Christ. Cependant, nous pouvons affirmer avec certitude que nous reconnaissons le coup de pinceau et le réalisme de Jan Van Eyck dans l'agneau original. Regardez, par exemple, les pupilles horizontales de l'agneau, qu'il a reproduites très fidèlement

Voyez-vous la différence entre Hubert et Jan Van Eyck ?

Il est difficile d'apporter des preuves concluantes, car ils utilisaient les mêmes matériels de peinture. Mais nous constatons parfois une différence de réalisme et de finition. Hubert a probablement peint une première version, tandis que Jan a ensuite largement modifié et surpeint l'œuvre de son frère. Les couches de peinture d'Hubert sont donc en grande partie cachées sous celles de Jan. Pourtant, à certains endroits, nous pensons pouvoir reconnaître le coup de pinceau d'Hubert. Après la phase 2 de la restauration, mes collègues Griet Steyaert et Marie Postec ont cartographié ces différences stylistiques.

Notre hypothèse est que nous voyons encore Hubert dans certains des personnages du panneau central. Ici et là, ils manquent du réalisme que nous connaissons chez Jan. Prenez par exemple les visages de certains apôtres et prophètes autour de la fontaine. Leurs tons de peau sont peints avec moins de nuances, leurs rides sont des bandes plates et la paupière supérieure est marquée par une ligne épaisse se terminant par une boucle peu naturelle. Jan nous a habitués à un réalisme parfait, jusqu'au reflet de la lumière dans chaque œil.

Quel est, selon vous, le plus beau panneau de l'Agneau Mystique ?

C'est une question difficile ! Adam et Ève, peut-être, parce qu'ils possédaient tant de finesse. Leur réalisme est saisissant. Lorsque nous avons enlevé le vernis décoloré de la tête d'Adam, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voyait apparaître un être humain en chair et en os. J'ai également été très impressionnée par le panneau extérieur sur lequel se trouve Elisabeth Borluut. La technique, le rendu des tissus, l'utilisation des couleurs, tout chez elle est si serein...

La dernière phase de la restauration est-elle différente des deux précédentes ?

Plutôt, oui. Les panneaux sont plus grands et plus complexes, avec une plus grande variété de matériaux et de techniques. L'un des principaux défis est la restauration des brocarts appliqués derrière La Vièrge, la figure divine et Saint Jean. Il s'agit d'une technique sophistiquée que Van Eyck utilisait pour imiter des tissus en soie coûteux. Il travaillait avec des reliefs préfabriqués en feuilles d'étain, mais ceux-ci sont particulièrement délicats. Nous avons déjà enlevé les anciennes couches de vernis, ce qui constitue déjà une amélioration considérable, mais des recherches supplémentaires doivent encore être menées pour déterminer si nous pouvons enlever les surpeints sans risque ici aussi, et jusqu'à quel niveau. Nous espérons leur redonner autant que possible leur éclat d'origine.

La restauratrice Kathleen Froyen travaille à plein temps sur l'Agneau Mystique depuis 2018. Elle coordonne l'atelier de restauration du Musée des Beaux-Arts et siège dans les nombreux comités de pilotage et comités consultatifs. Mais surtout, elle passe elle-même derrière le microscope pour le véritable travail : la restauration du magnum opus de Van Eyck.